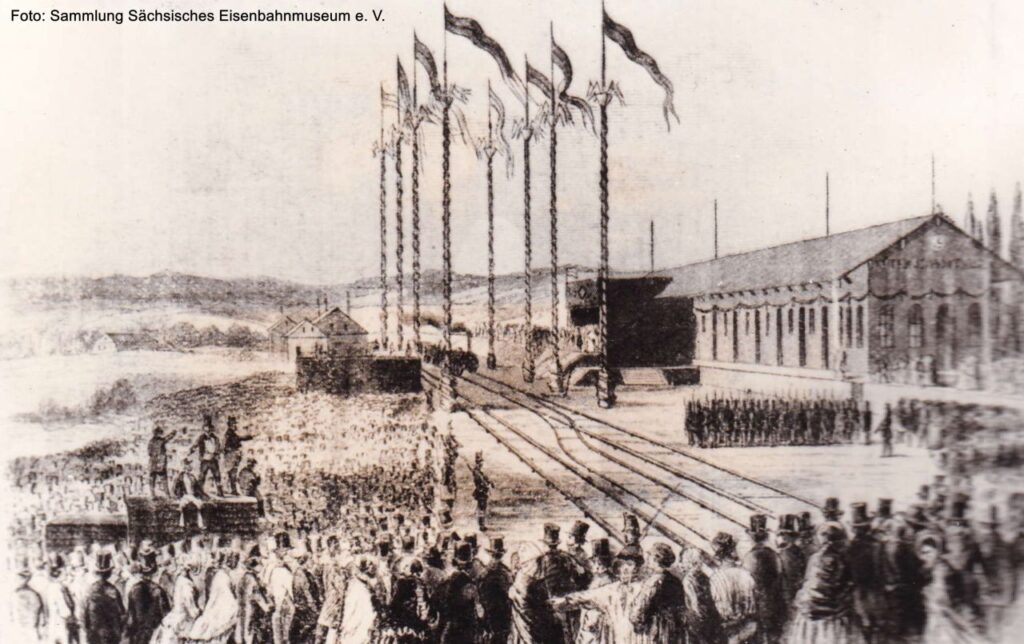

Am 1. September 1852 wurde die Bahnstrecke Chemnitz–Riesa eröffnet, die einen Anschluss an die erste deutsche Ferneisenbahn Dresden–Leipzig herstellte. Bereits sechs Jahre später folgte die Eröffnung der Verbindung nach Zwickau. In den folgenden Jahrzehnten entstanden weitere Bahnstrecken, die von Chemnitz ausgingen und den Verkehr in der Region deutlich ausweiteten.

Zunächst verfügte Chemnitz nur über eine kleine Lokomotivbehandlungsanlage in Form eines Lokschuppens direkt am Hauptbahnhof. Mit dem stetig zunehmenden Personen- und Güterverkehr wuchs jedoch der Bedarf an größeren Kapazitäten, um die Vielzahl an Lokomotiven warten und instand halten zu können. In den darauffolgenden Jahren wurde der Bahnhof mehrfach umgebaut, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Zwischen 1886 und 1888 erfolgte eine erste Trennung von Personen- und Güterverkehr, wodurch der Bahnhof in einen Personen- und einen Güterbahnhof untergliedert wurde. Da sich das Verkehrsaufkommen weiterhin erhöhte, entschied man sich schließlich zu einer endgültigen Trennung beider Bereiche in zwei voneinander unabhängige Bahnhöfe.

Für den Güterverkehr entstand daraufhin zwischen 1896 und 1910 im damaligen Dorf Hilbersdorf ein neuer, moderner Rangierbahnhof. Mit einer gesamten Gleislänge von rund 70 Kilometern war er zur Zeit seiner Fertigstellung der größte seiner Art in Deutschland.

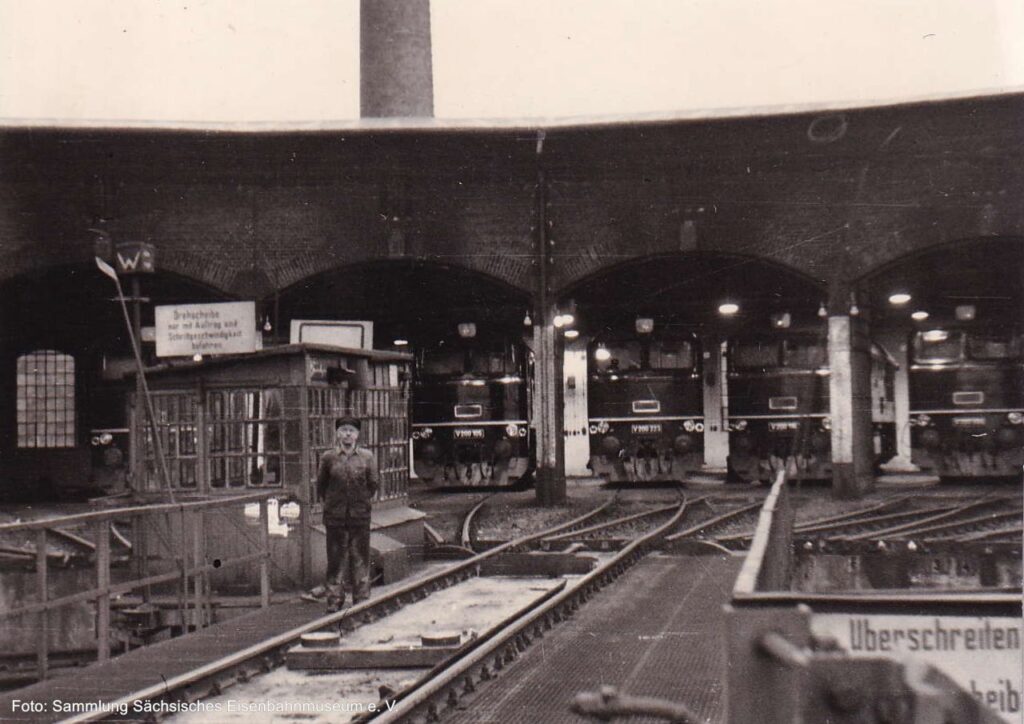

Zum Rangierbahnhof gehörte das neue Bahnbetriebswerk Chemnitz-Hilbersdorf, dessen zentrales Element zwei Ringlokschuppen (auch „Heizhäuser“ genannt) bildeten. Diese wurden in den Jahren 1899 bis 1900 errichtet und verfügten jeweils über 26 Gleise. Am 31. Oktober 1900 fand die feierliche Einweihung der beiden Heizhäuser statt.

Das Bahnbetriebswerk war von Beginn an dafür vorgesehen, die in Chemnitz stationierten Güterzuglokomotiven zu beherbergen und zu warten. Mit seiner modernen Ausstattung und seiner günstigen Lage spielte es über Jahrzehnte hinweg eine zentrale Rolle im Eisenbahnbetrieb der Region Chemnitz.

Da sich der Rangierbahnhof in unmittelbarer Nähe befand, wurden die beiden Heizhäuser in die Betriebsabläufe eng eingebunden. Sie erhielten die Bezeichnungen Lokschuppen II und Lokschuppen III. Ursprünglich waren beide Gebäude mit jeweils einer 18 Meter langen Drehscheibe ausgestattet, die bis etwa 1930 auf 20 Meter verlängert wurden, um den größeren Lokomotivtypen gerecht zu werden.

Beide Heizhäuser verfügten über eine zentrale Rauchgasabführung, die über jeweils vier 40 Meter hohe Schornsteine in die Umgebung abgeführt wurde – ein beeindruckendes Merkmal der damaligen Bahnanlagenarchitektur. Eine geplante Erweiterung um einen Lokschuppen I wurde jedoch nie realisiert. Daraufhin wurde das Heizhaus II in Heizhaus I sowie das Heizhaus III in Heizhaus II umbenannt.

Im Jahr 1923 erhielt die Anlage den offiziellen Namen „Bahnbetriebswerk Chemnitz-Hilbersdorf“. Zugleich wurde sie aus dem Bahnhofskomplex Chemnitz herausgelöst und zu einer eigenständigen Dienststelle erhoben. Interessanterweise trägt die Dienststelle seit ihrer Gründung den geographisch nicht ganz zutreffenden Namen „Hilbersdorf“. Tatsächlich befindet sich lediglich der Bereich der Ausschlackstelle auf der Flur Hilbersdorf, während das übrige Gelände auf der Flur Ebersdorf liegt.

Ab der Inbetriebnahme der beiden Heizhäuser wurde die Wasserversorgung über eine Rohrleitung sichergestellt, die von einem etwa 20 Meter südlich und höher gelegenen Sammelbrunnen neben dem sogenannten Wenzelgut gespeist wurde. An dieser Stelle befindet sich heute eine Kleingartenanlage mit dem passenden Namen „Wiesenquell“.

Da diese Wasserversorgung bald nicht mehr ausreichte, ließ die Eisenbahnverwaltung zwischen 1912 und 1914 eine eigene Talsperre im nahegelegenen Euba errichten. Diese wies ein Fassungsvermögen von rund 150.000 Kubikmetern auf. Das Wasser gelangte im natürlichen Gefälle über eine Rohrleitung nach Hilbersdorf. Über separate Leitungen wurden außerdem das Reichsbahnausbesserungswerk, der Hauptbahnhof Chemnitz, das Bahnbetriebswerk Hauptbahnhof sowie das Wagenwerk (Waschhalle) mitversorgt.

Ein Umschalten auf die städtische Wasserversorgung war jederzeit möglich, sodass der Betrieb auch bei technischen Störungen der eigenen Anlagen gesichert blieb.

Eine der bekanntesten technischen Einrichtungen des Bahnhofs war die Seilablaufanlage, die in den Jahren 1928 bis 1930 errichtet wurde. Sie diente der Rationalisierung des Rangierbetriebs und war eine der modernsten Anlagen ihrer Zeit.

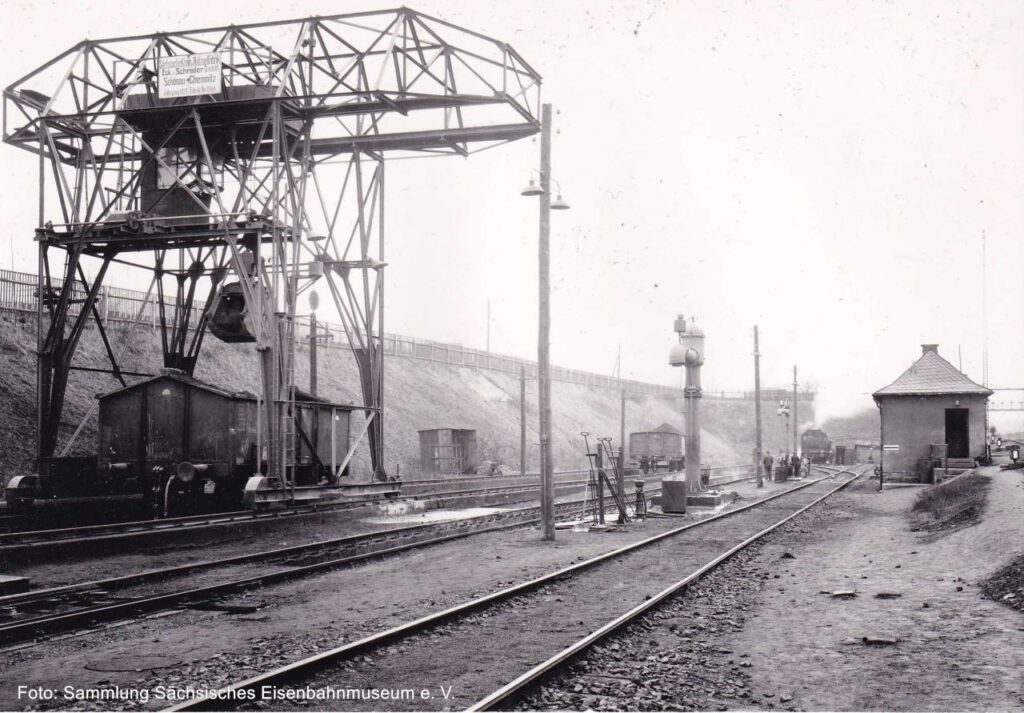

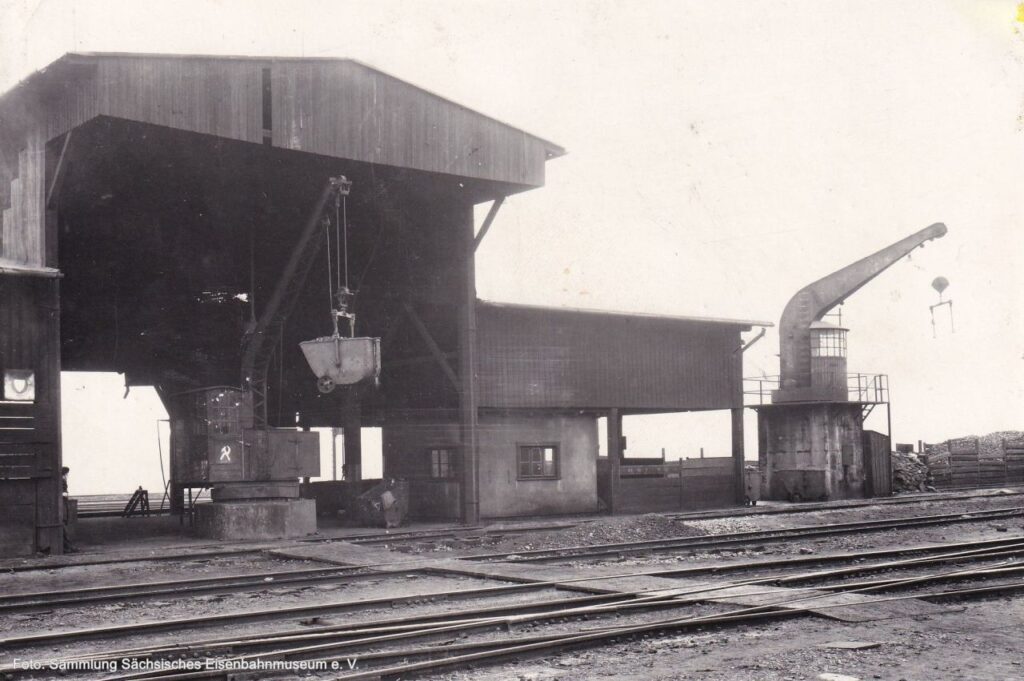

Die Organisation der Lokomotivunterhaltung bei der Sächsischen Staatseisenbahn unterschied sich deutlich von späteren Strukturen. Für das Ausschlacken der Lokomotiven stand ein langer Kanal zur Verfügung, an dem zwei Lokomotiven gleichzeitig ihre Aschkasten entleeren konnten. Ab 1927 wurde ein Portalkran errichtet, um die Schlacke aus dem Kanal zu entfernen. Dieser blieb bis 1966 in Betrieb und wurde anschließend durch einen Schienenkran älterer Bauart ersetzt.

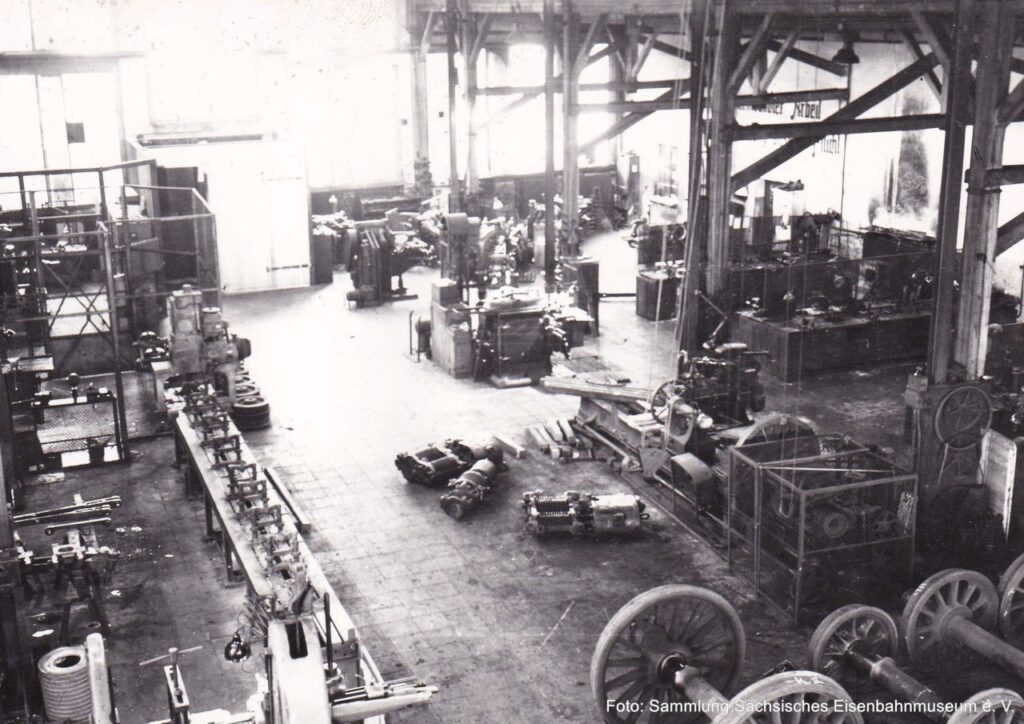

Bis etwa 1925 verfügte das Bahnbetriebswerk über keine eigene Werkstatteinrichtung zur Instandhaltung der Lokomotiven. Selbst kleinere Reparaturen, wie der Wechsel einer Luftpumpe oder das Ausgießen der Stangenlager, mussten in einem Ausbesserungswerk durchgeführt werden. Mit der Gründung der Deutschen Reichsbahngesellschaft änderte sich dies: Eine kleine Werkstatt wurde eingerichtet, die jedoch bald zu klein wurde, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Im Jahr 1936 erfolgte deshalb eine Erweiterung der Werkstatt, die in ihrer Grundstruktur bis heute erhalten ist. Im Anbau am Lokschuppen I befanden sich unter anderem Werkzeugmaschinen, ein Brückenkran, eine Weißmetallgießerei, eine Schmiede, eine Schweißerei sowie ein Ersatzteillager.

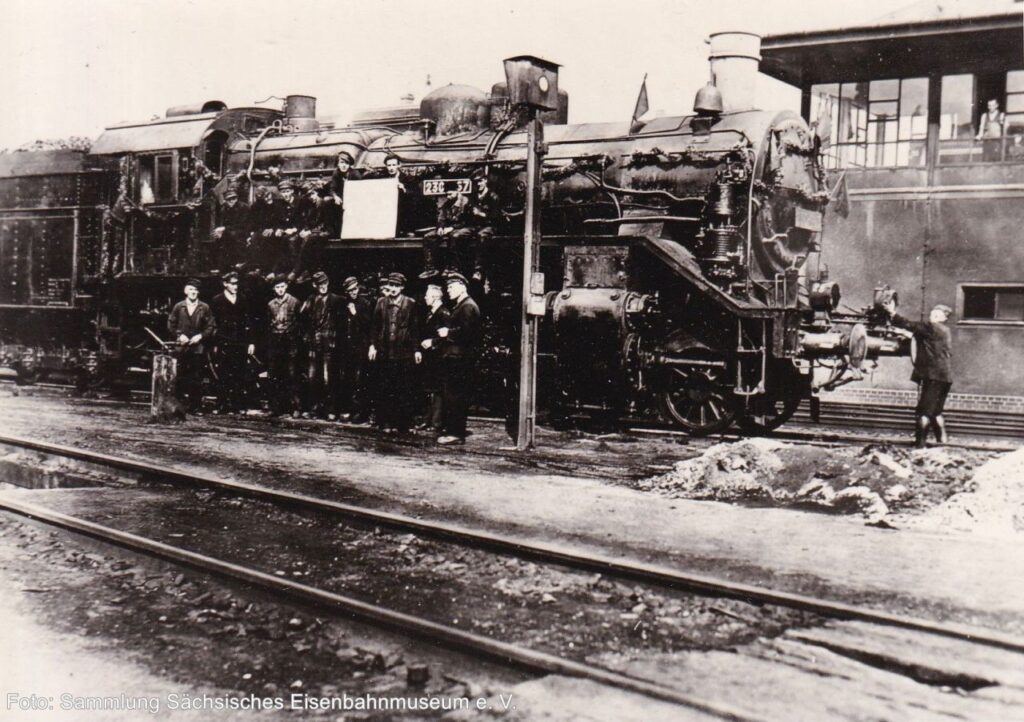

Während des Zweiten Weltkriegs blieben die Anlagen weitgehend von Bombenangriffen verschont. Nach 1945 übernahm die Lokwerkstatt die wichtige Aufgabe, zahlreiche beschädigte Lokomotiven wieder betriebsfähig herzurichten. Im Mai 1945 waren lediglich 15 Lokomotiven einsatzbereit, was die Bedeutung dieser Arbeiten unterstreicht.

Zur Bekohlung standen drei Kohlekräne der Chemnitzer Firma Findeisen zur Verfügung. Mit diesen wurden sogenannte „Hunte“ – kleine Transportwagen – von Hand mit Kohle gefüllt, anschließend über den Tender der Lokomotiven gehoben und entleert. Um die Effizienz zu steigern, wurde 1956 der noch heute existierende Kohlehochbunker errichtet. Mit seiner Inbetriebnahme konnte die Zeit für das Bekohlen der Lokomotiven erheblich verkürzt werden.

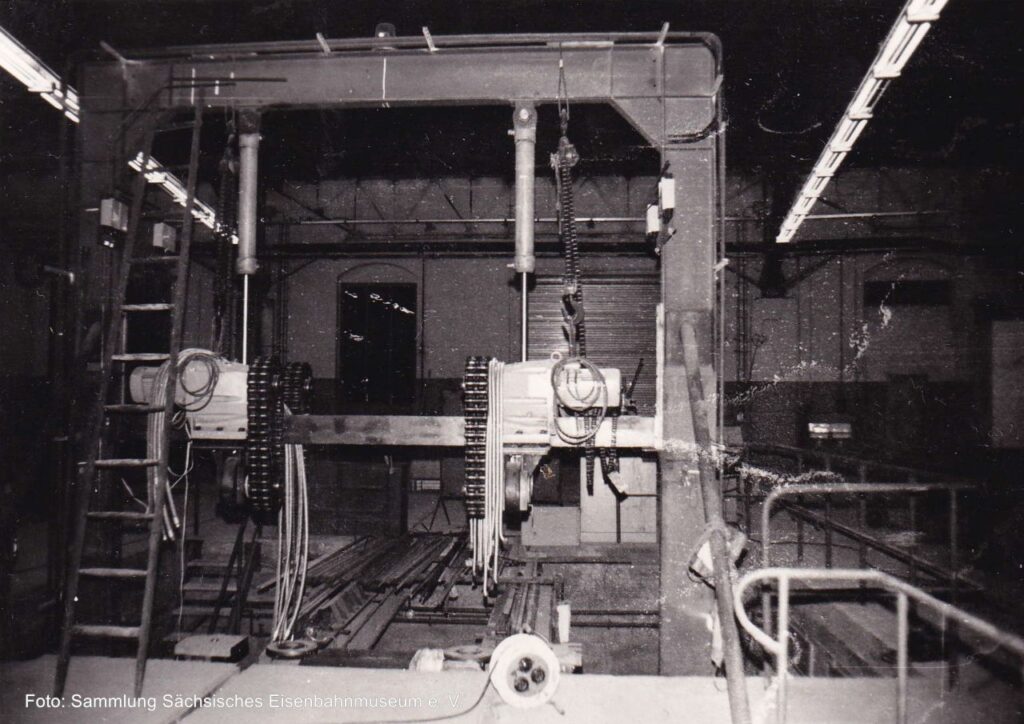

Eine weitere Modernisierung erfolgte 1986, als im Rundhaus II eine Anlage zum Auftragsschweißen von Spurkränzen installiert wurde. Zusammen mit einer Unterflurdrehbank war es nun möglich, die Lebensdauer der Radreifen deutlich zu verlängern und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs weiter zu verbessern.

Aufgrund des langen Dampfbetriebs, der weit über die ursprünglich geplanten Zeiträume hinaus andauerte, blieben nahezu alle Lokbehandlungsanlagen bis zum Schluss erhalten und funktionsfähig. Bereits zu Zeiten der DDR bildete sich ein kleiner Kreis engagierter Eisenbahner, die sich der Erhaltung historischer Lokomotiven und Anlagen verschrieben hatten.

Nach der politischen Wende von 1989/90 wurde rasch gehandelt: Der damalige Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz, Dr. Noll, setzte sich erfolgreich dafür ein, dass das Bahnbetriebswerk Chemnitz-Hilbersdorf unter Denkmalschutz gestellt wurde. Aus diesem Engagement heraus entstand 1991 der Verein „Sächsisches Eisenbahnmuseum e. V. Chemnitz-Hilbersdorf“, der bis heute Träger und Bewahrer der historischen Anlagen ist.

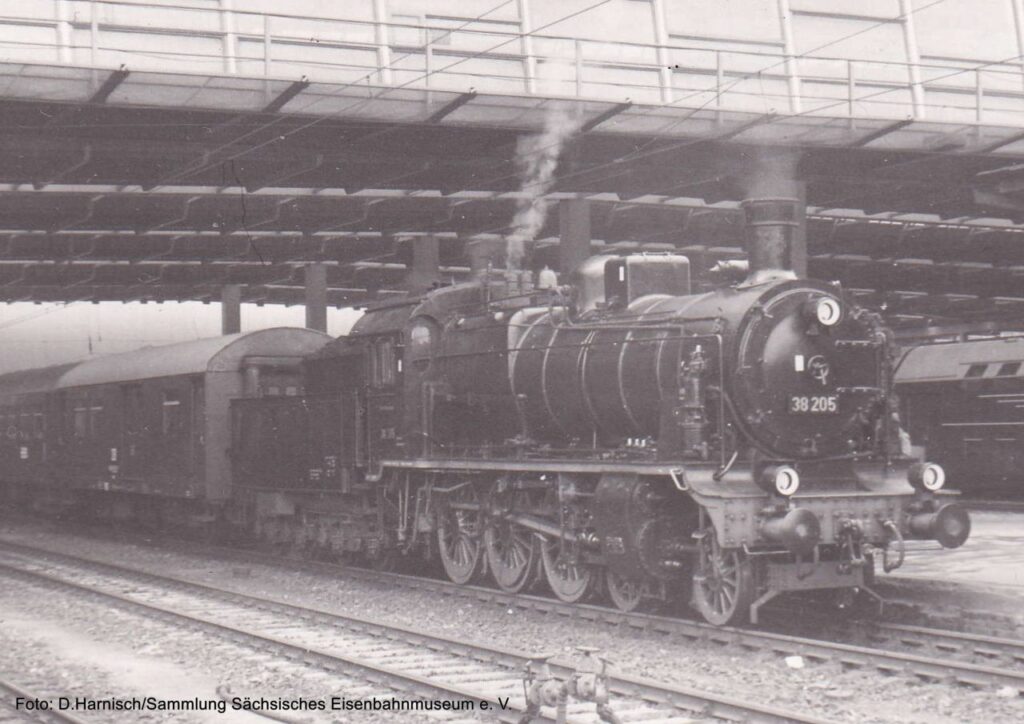

In den folgenden Jahren konnte noch die Traditionslokomotive 38 205 der Deutschen Reichsbahn in Hilbersdorf betrieben werden. Ihre Einsatzfristen liefen jedoch Anfang 1998 ab. In der Zwischenzeit gelang es dem Verein, eine vielfältige Fahrzeugsammlung aufzubauen, darunter auch die Dampflok 50 3648, die als nicht betriebsfähiges Fahrzeug aus Zittau nach Chemnitz überführt und in unzähligen Arbeitsstunden betriebsfähig aufgearbeitet wurde.

Das Bahnbetriebswerk entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem eindrucksvollen Museum, das durch seine authentische Atmosphäre weit über Sachsen hinaus bekannt ist. Ab 1997 begann man zudem, eine Feldbahnanlage auf dem Gelände zu errichten. Dafür wurden historische Fahrzeuge und Gleismaterial zusammengetragen. Die Feldbahn ist bis heute ein fester Bestandteil des Museumsbetriebs und ein beliebtes Ausstellungsstück.

Auch ein eigener Reisezug für Nostalgiefahrten wurde Anfang der 2000er-Jahre aufgebaut. Mittlerweile hat sich dieser Museumszug, zusammen mit der Dampflok 50 3648, zu einer festen Größe in der deutschen Eisenbahnszene entwickelt. Beide stehen heute unter Denkmalschutz und repräsentieren eindrucksvoll die Technikgeschichte des Eisenbahnwesens.

Zu einer echten Tradition sind inzwischen die großen Heizhausfeste geworden, bei denen das Bahnbetriebswerk wortwörtlich „unter Dampf“ steht. Ob große Fahrzeugschauen, Paraden, Ausstellungen mit über 60 Lokomotiven oder Mitfahrgelegenheiten auf historischen Zügen – diese Veranstaltungen lassen das Herz eines jeden Eisenbahnfreundes höherschlagen.

Heute ist das ehemalige Bahnbetriebswerk Chemnitz-Hilbersdorf ein Ort voller Geschichte und Technikfaszination. An nahezu jeder Ecke lässt sich die Atmosphäre aus über 125 Jahren Eisenbahnbetrieb spüren – ein einzigartiges Denkmal sächsischer Eisenbahntechnik und ein lebendiges Zeugnis industrieller Kulturgeschichte.